2025.11.17 受賞

Pickup

2025.11.17 受賞

2025.11.11 論文発表

2025.11.10 学術イベント

Project Outline

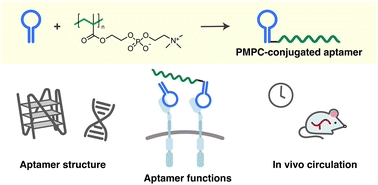

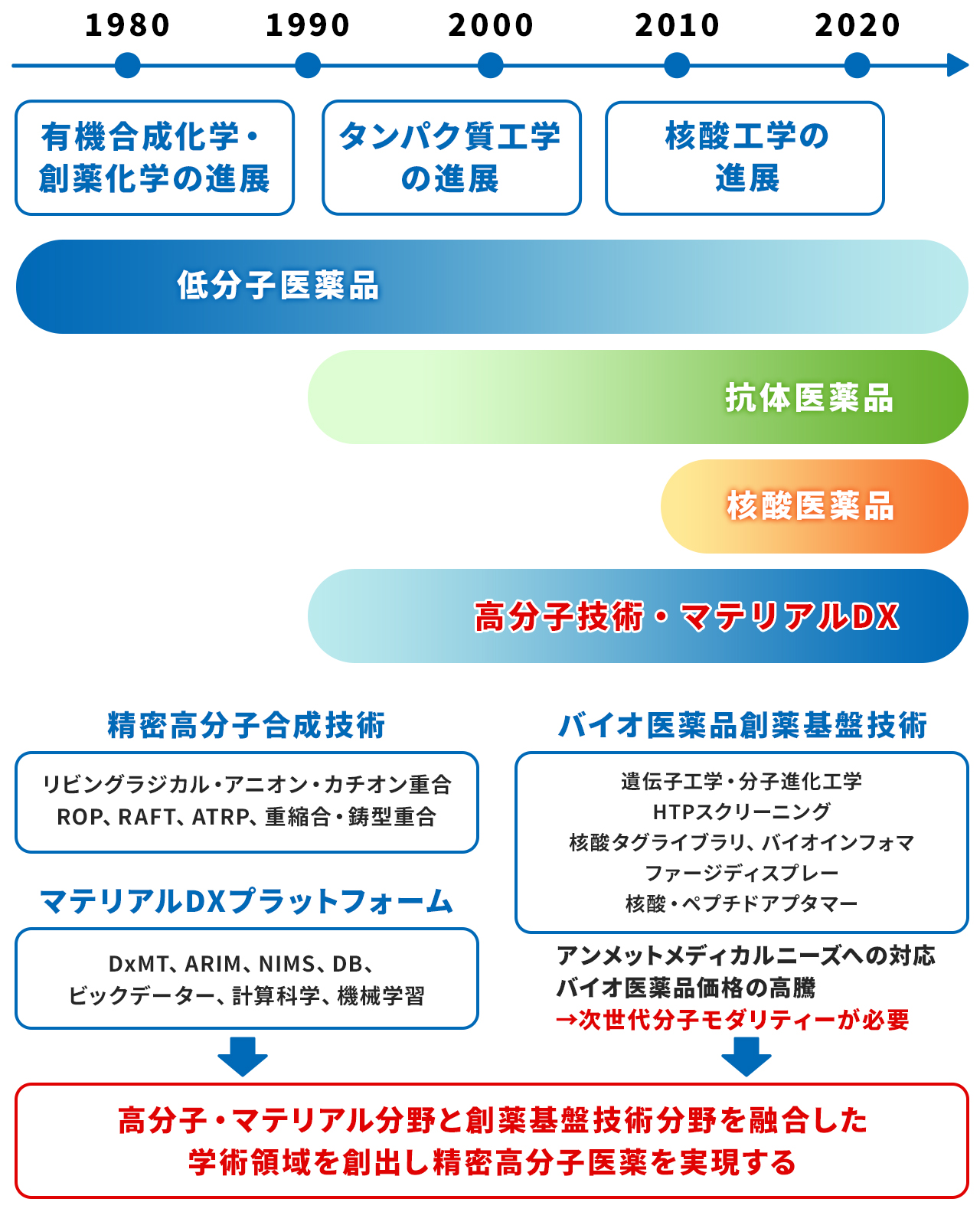

アンメットメディカルニーズへの対応やバイオ医薬品の価格の高騰から新たな創薬モダリティーの創出が求められています 。合成高分子は、自在に設計したモノマーを共重合するだけで無限大の多様性をもつ化合物ライブラリーを容易に構築可能であり、安価で安定な次世代の創薬モダリティーとして有望視されていました。しかしながら、既存の合成高分子の殆どは分子量やモノマー配列といった分子構造が不均一であり、その機能も不均一になります。そのため副作用の懸念から薬剤分子モダリティーとして認知されず、医薬として実用化された例は殆どありませんでした。ところが近年、高分子の重合技術や精製技術が急速に進歩したことで、分子量や配列が完全に規定された様々な高分子『精密高分子』を合成できるようになり、精密高分子が特定の抗原を認識できることが明らかになりました。

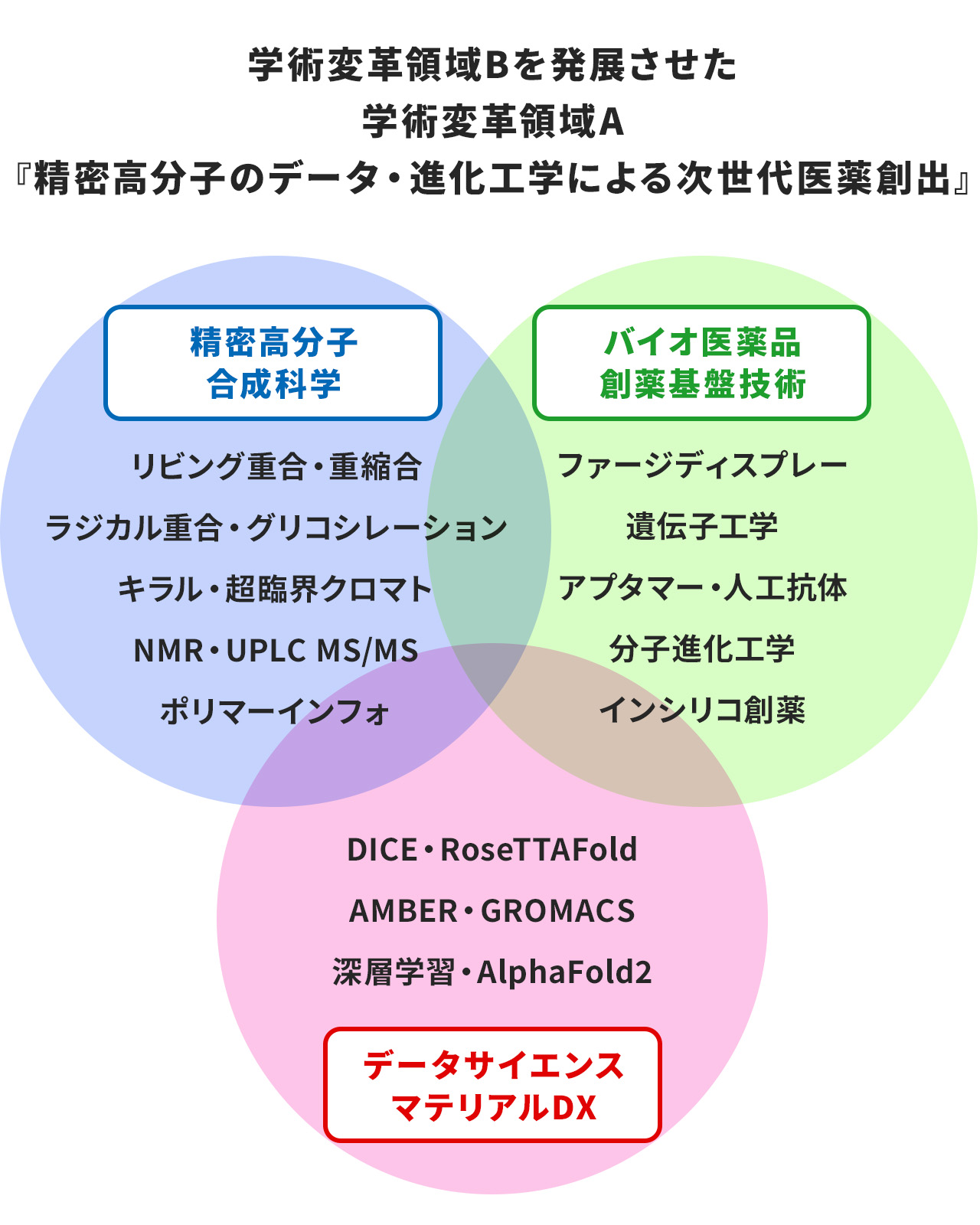

本領域では、急速に発展している精密高分子の合成/機能開拓/構造解析に関連する研究者とデータ科学(計算科学、機械学習、バイオインフォマティクス)、マテリアルDXプラットフォームに関連する研究者が連携し、さらにケミカルバイオロジー、指向性分子進化法等の創薬基盤技術の研究者と協業して新たな学術領域を創出することを目指しています 。同時に医薬開発・臨床現場の研究者と共にモデル動物での実証研究を進め、精密高分子医薬を次々と生み出すプラットフォームを構築します。

Activities

2025.11.17 受賞

2025.11.11 論文発表

2025.11.10 学術イベント

2025.10.17 論文発表

2025.09.09 受賞

2025.09.01 学術イベント

2025.08.29 お知らせ

2025.08.18 お知らせ

2025.08.18 お知らせ

2025.08.18 学術イベント

2025.08.29 お知らせ

2025.08.18 お知らせ

2025.08.18 お知らせ

2025.07.19 お知らせ

2025.06.27 お知らせ

2025.04.01 お知らせ

2025.11.11 論文発表

2025.10.17 論文発表

2025.07.18 論文発表

2025.06.30 論文発表

2025.05.20 論文発表

2025.11.10 学術イベント

2025.09.01 学術イベント

2025.08.18 学術イベント

2025.06.12 学術イベント

2025.11.17 受賞

2025.09.09 受賞

2025.08.04 受賞

2025.07.04 受賞

2025.05.23 受賞

Research Groups

精密合成高分子を基盤とした次世代創薬モダリティーの創出

精密糖鎖合成を基盤とした次世代創薬モダリティーの創出

精密トポロジー設計技術を基盤とした次世代創薬モダリティーの創出

精密分離精製プロファイリングシステムを基盤とした次世代創薬モダリティーの創出

タンパク質データ科学に基づく精密高分子医薬の合理的設計

ポリマーインフォマティクスのためのデータベース構築

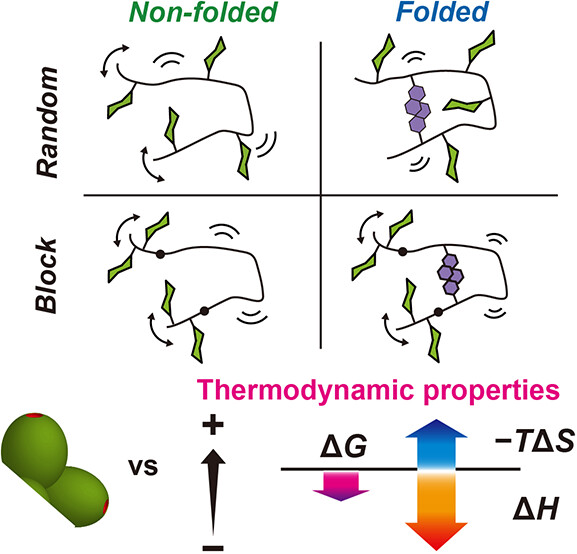

計算科学と分光学による高分子のコンホメーション分析・予測・制御法の創出

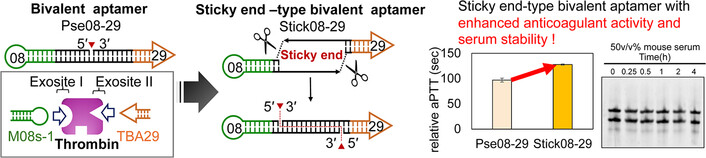

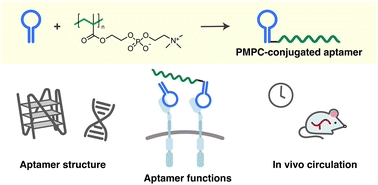

精密高分子と核酸との共進化と創薬

精密高分子に高親和性をもつペプチドの共進化システムの創生

精密高分子に結合する人工抗体の創製

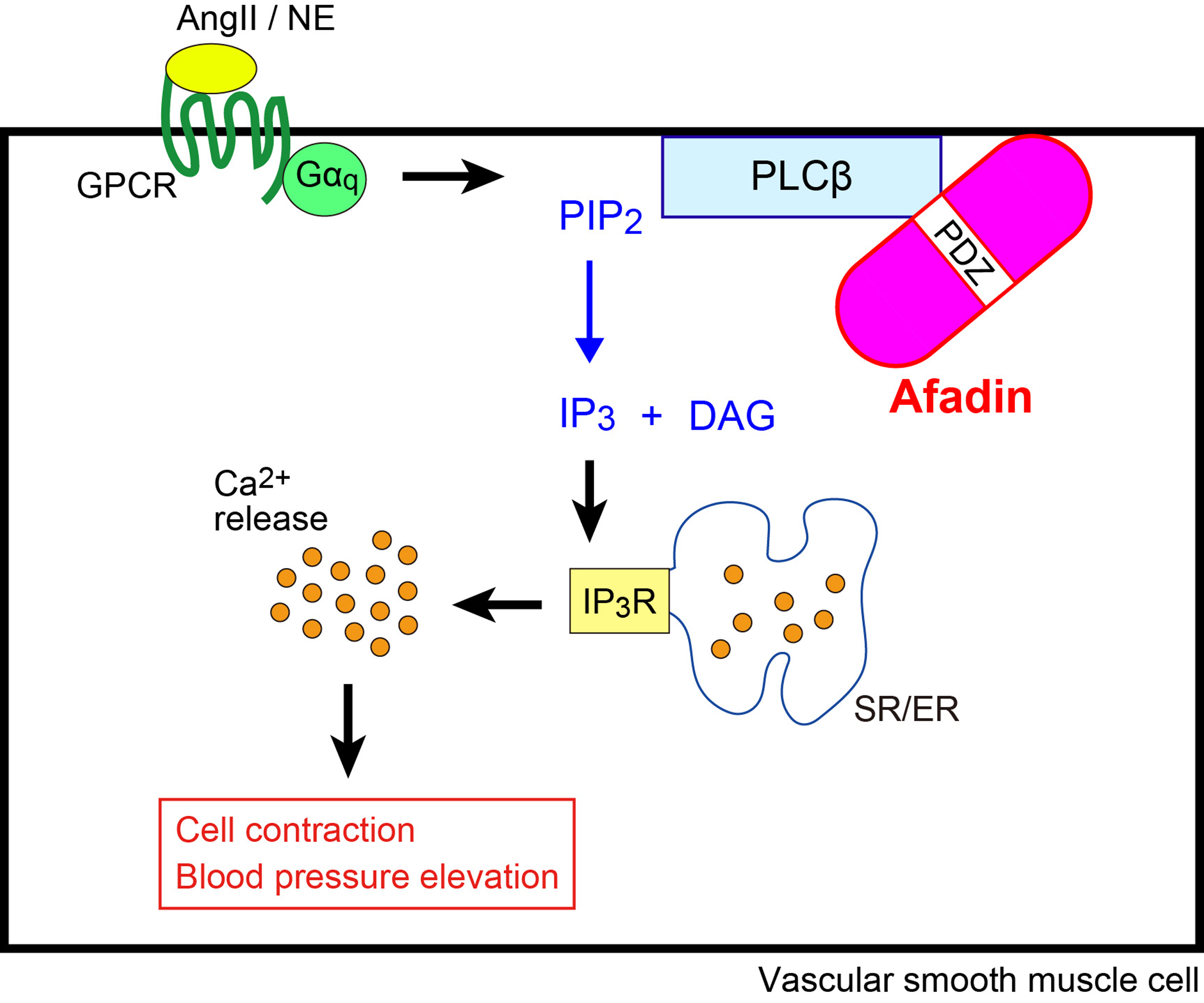

がん治療を可能とする精密高分子医薬の開発

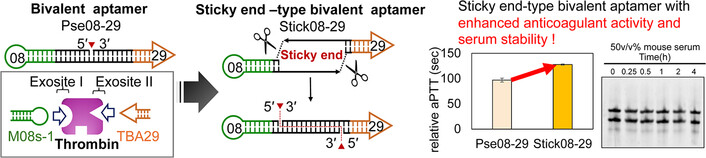

止血異常症・血栓症に対する精密高分子を用いた治療方法の創出

多価効果を基礎とした高分子マイクロ微粒子による感染症の防除

加齢黄斑変性に対する精密高分子を用いた治療方法の創出

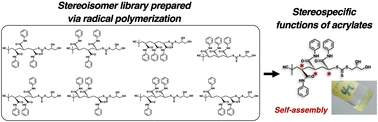

研究項目A班『精密高分子の創出』においては、精密高分子医薬の基盤となる『構造が規定された高分子・オリゴマー』を精密に合成・単離・分析する技術の確立を目指す。これまで医薬とすることが難しいと考えられているアクリレート系高分子や合成の難しさから医薬品の開発が遅れている糖鎖、さらにこれらを組み合わせた糖鎖高分子を中心に、合成技術を進化させる。ポリエステル、ポリシロキサン、人工ペプチド(ペプトイド等)、人工核酸、などの合成高分子については、公募研究により推進する。その際、旧来の分布を持つ高分子ではなく、構造、機能が一義的に定まった高分子を合成する技術を中心に導入する。同時に、モノマーユニットの直鎖配列だけでなく、分岐構造や環状構造を有する高分子の合成方法も開拓する。また、大規模なライブラリーを構築する最先端のクロマト分離・分取技術やここから得られる質量分析、NMR、X線構造解析等のビッグデータを活用して創薬標的分子に対して強く結合する精密高分子を短期間で選出するために技術開発を行う。精密高分子のライブラリーをB班、C班、D班に提供し短期間で疾患の原因となるタンパク質を強く認識し、その機能を中和可能な精密高分子を分取・分析・構造同定する。

研究項目B班『精密高分子のデータ駆動進化システム創生』においては、機械学習や計算科学を駆使して、データ駆動で精密高分子の構造や機能を進化させる。例えば、深層学習モデルを用いた構造予測(AlphaFold2, AlphaFold3, RoseTTAFold All-Atom等)や、ドッキングシミュレーション(AutoDock, Rosetta)、分子動力学シミュレーション(AMBER, GROMACS)など最先端のタンパク質データ科学的手法を用いて標的タンパク質と強く結合する精密高分子を合理的に設計することにより、精密高分子医薬の創出を目指す。また、LC-MS/MS、CD、VCD、NMR、X線結晶構造解析のデータ及びDFT計算により、精密高分子の構造決定法を開発する。さらに、マテリアルDXプロジェクト(京都大学拠点)で構築している合成高分子のデータベース構築のノウハウを利用し、当該領域で生まれる精密高分子のデータベースを構築すると共に任意の抗原を対して強く結合する精密高分子を自在に設計する手法を開拓する。

研究項目C班『精密高分子の共進化システム創生』においては、A班より疾患の治療薬となる可能性のある精密高分子を入手し、ファージディスプレー法(澤田)、SELEX法(吉本)、TARP提示法等(村上)を用いて本精密高分子に結合するペプチドや核酸アプタマー、人工抗体を取得する。得られたアプタマー、抗体に対してA班より提供される精密高分子ライブラリーを再度スクリーニングし、その結果得られた精密高分子を標的分子としてより強く結合するアプタマーを選定する。本プロセスを繰り返すことでお互いを非常に強く認識する精密高分子とアプタマーのペアを作成する。更にBLAST検索により本アプタマー配列を有するタンパク質や遺伝子の情報を入手し、B班、D班と協力して精密高分子を用いた新たな疾患の治療に応用できないか検討する。また、A01班より疾患の治療薬となる可能性のある精密高分子ライブラリーを入手し、これを核酸、ペプチド、タンパク質とコンジュゲートする技術を開発する。さらにDNAタグで標識された精密高分子ライブラリーから標的タンパク質に強く相互作用する高分子を選抜しそのDNA配列をPCRにより増幅することで標的タンパク質と強く相互作用する精密高分子を同定する技術を開発する。

研究項目D班『精密高分子の医薬応用』においては、A班より疾患治療の標的タンパク質に結合する精密高分子を入手し、A班と協力してこれを複数組み合わせたナノ粒子(リポソーム、ゲル粒子等)を作成する。さらに細胞実験や動物実験により精密高分子による疾患治療を実証する。最初の対象疾患については、申請者等がランダム共重合したナノ粒子を用いた予備的検討で治療できることを実証済みの敗血症、血液凝固疾患、感染症、網膜硝子体疾患および癌を対象とする。疾患治療に先立って、A班から様々な組成の精密高分子ライブラリーを入手し、細胞毒性や体内動態の試験を行う。本結果より精密高分子の電荷や新疎水性の組み合わせあるいは分子量が毒性・動態に及ぼす影響について一般化する。また、BLAST検索によりA03班より提供されたペプチド配列を有するタンパク質や遺伝子の情報を入手し、A03班と協力して精密高分子を用いた新たな疾患の治療を検討する。